"I TEMPI": CULTURA

Pillole di Storia

L' eccidio dei Romanov.

Mentre la Grande Guerra infuria, in Russia avviene qualcosa destinato a cambiare il corso del secolo. Nella terra devastata dal sanguinoso conflitto e che, rispetto alle altre potenze europee, è socialmente ed economicamente arretrata, nel marzo (febbraio per il calendario ortodosso) del 1917 scoppia la rivoluzione. I Romanov, la dinastia degli zar che regnano da secoli, verranno rovesciati dalla rivolta. Per molti mesi dunque il Paese finisce nel caos, diviso tra i partiti borghesi e quelli di sinistra, fino a quando nel novembre (ottobre, sempre secondo il calendario ortodosso) del 1917, Nikolaj Lenin, il capo del partito bolscevico, con un colpo di Stato conquista il potere e instaura una dittatura comunista destinata a durare per settant’anni. Nel luglio del 1918 - precisamente nella notte tra il 16 e il 17 - lo zar Nicola II, l’imperatrice Alessia e i loro cinque figli, l’erede Alessio, Olga, Tatiana, Maria ed Anastasia, vengono uccisi a Ekaterinenburg, dove erano tenuti prigionieri. Ma il misterioso destino di Anastasia è Storia che si farà leggenda: quella della "Principessa perduta".

18/7/2018

L'eccidio del Padule di Fucecchio

Una strage impunita.

L'eccidio del Padule di Fucecchio fu un crimine di guerra commesso da un reparto della 26ª divisione corazzata tedesca, agli ordini del generale Peter Eduard Crasemann, il 23 agosto del 1944. Nella strage persero la vita 175 civili (uomini, donne e bambini).

La strage avvenne nella vasta area pianeggiante compresa tra le province di Pistoia e Firenze, denominata Padule di Fucecchio.

Nell'estate del 1944, a causa dei bombardamenti, molte famiglie provenienti dalle province di Pistoia e Firenze lasciarono le proprie abitazioni per andare a rifugiarsi nel padule. Alcuni gruppi si unirono in bande di partigiani capeggiate dal professor Benedetti di Ponte Buggianese e si diressero verso l'interno, luogo palustre ed incolto considerato impenetrabile da parte dei tedeschi. Anche molti uomini fuggiti dai rastrellamenti nazisti nelle ore notturne raggiungevano la parte centrale, considerata più sicura. Altri gruppi di famiglie, soprattutto donne, vecchi e bambini, preferirono invece rifugiarsi nei casali e nelle capanne di pastori e contadini situate ai margini del padule.

Il 22 agosto molti soldati partirono dal villaggio diretti verso il padule; al loro ritorno, 2 giorni dopo il massacro, dichiararono di aver ucciso 200 partigiani, omettendo che in realtà il totale dei morti era composto esclusivamente da civili. Da Monsummano il 23 agosto partirono i membri del 26º Reparto Esploratori comandato dal capitano Josef Strauch, affermando di andare a combattere le bande nascoste nel padule. Intorno alle 6.00 del 23 agosto truppe tedesche si diressero verso la "Tabaccaia" dove alloggiavano molti sfollati, per lo più donne e bambini: li costrinsero ad uscire e li fucilarono sul posto. Nei dintorni altri ufficiali tedeschi fucilarono uomini che scappavano o si rifugiavano fra i campi. Tra questi ufficiali sembra che fosse presente anche il capitano Strauch. Nell'area di Ponte Buggianese vennero uccise 29 persone tra cui anche adolescenti e bambini.

I tedeschi continuarono il massacro avanzando nel padule ed uccidendo allo stesso modo altri civili indifesi. Molti altri corpi vennero trovati in altre località, uccisi allo stesso modo; in alcuni casi non ci furono testimoni superstiti, ma non c'è alcun dubbio che gli omicidi siano avvenuti per mano tedesca. Lo stesso accadde a Massarella, dove si aprì il fuoco verso il padule e, successivamente, furono trovati morti 8 uomini. In totale nella zona del Padule di Fucecchio vennero trovate 175 vittime civili probabilmente non appartenenti a bande partigiane: tra queste, molte donne e ragazzi sotto i 16 anni.

Le cause che spinsero l'esercito tedesco ad un simile atto sono incerte. Da un lato ci fu una cattiva informazione che indicò la presenza di bande di partigiani nel padule, ma durante la strage vennero uccisi solo civili innocenti. Dall'altro, contribuirono sia le direttive provenienti da Berlino, sia in particolar modo gli ordini emanati dal Feldmaresciallo Albert Kesselring, comandante del Gruppo dell'Armate "C", OB Sudwest, che più di ogni altro aveva dimostrato l'intenzione di compiere una dura lotta contro le bande. Le direttive ordinavano inoltre di arrestare e trattare come prigionieri di guerra gli esponenti della resistenza, senza ucciderli. Kesselring non applicò mai l'ultima parte della direttiva, ma anzi ordinò di agire con azioni pianificate, ed in caso di attacco di aprire immediatamente il fuoco senza preoccuparsi dei passanti o di eventuali civili nei dintorni.

Nel 2012 sono stati condannati all'ergastolo due militari: la Germania non li ha mai consegnati, e nessuno, fino ad oggi, ha risarcito i familiari delle vittime.

14/7/2018

Pillole di Storia

L'attentato a Hitler.

Il successo dello sbarco alleato in Normandia - 6 giugno 1944 - e il progressivo fallimento della controffensiva tedesca degli inizi del luglio ‘44 determinano una profonda crisi all’interno della Germania. La resistenza al nazismo, formata da diversi gruppi tra i quali uno dei più noti è quello studentesco della “rosa bianca”, si fa dunque maggiormente attiva, mentre diventa palese l’insuccesso dei piani hitleriani. L’episodio più clamoroso è rappresentato dall’organizzazione di un attentato contro Hitler da parte di un gruppo di ufficiali della Wehrmarcht, il 20 luglio del 1944. L’esecutore materiale è il colonnello Klaus von Stauffenberg, un eroe di guerra, che fa esplodere un ordigno all’interno della Wolfsschanze, il quartier generale del Fuher, che però viene soltanto ferito. A capo della congiura vi sono alti ufficiali e borghesi di orientamento sia conservatore che socialista, uniti nella convinzione che il regime nazista porti la Germania alla rovina. Scampato alla morte, Hitler procede a una spietata repressione che inaugura la fase estrema del terrore interno ad opera delle S.S.

8/7/2018

Pillole di Storia

Hiroshima: il primo bombardamento atomico della Storia.

Nessun secolo come il Novecento, che pure ha visto avanzare enormi progressi, è stato così devastato da guerre ed orrori: tra questi l’atomica non può certo essere dimenticata.

La guerra, finita in Europa, continua ancora nel Pacifico, dove i giapponesi, anche se ormai alle corde, dimostrano un’incredibile capacità di resistenza. È allora che Harry Truman, diventato il Presidente degli Stati Uniti dopo la morte di Theodore Roosevelt, per costringere il governo di Tokyo ad arrendersi ordina la “soluzione finale”: la bomba atomica. Alle ore 8.15 del 6 agosto 1945 dunque, il bombardiere americano B-29 Superfortress - ribattezzato Enola Gay (dal nome della madre) dal pilota Paul Tibbets - sgancia un ordigno nucleare su Hiroshima: Little Boy, nome in codice della bomba nucleare all'uranio.

Nel terribile “fungo atomico” - una potenza esplosiva pari a 13 mila tonnellate di tritolo - perdono la vita immediatamente decine di migliaia di giapponesi, mentre moltissimi altri, esposti alle radiazioni nucleari, moriranno in seguito o subiranno terribili conseguenze. La città è praticamente rasa al suolo. Eppure, appena tre giorni dopo, un’altra bomba atomica viene sganciata dagli americani a Nagasaki, provocando una seconda catastrofe. Un'apocalisse che proseguirà con gli hibakusha, i sopravvissuti, il 20% dei quali rimarrà affetto da avvelenamento da radiazioni e da necrosi, portando il numero delle vittime a più di 200 mila (solo per Hiroshima). Il 2 settembre 1945 anche il Giappone accetterà la resa: la Seconda guerra mondiale è davvero terminata.

Contro l'orrore delle bombe atomiche si pronunceranno scienziati di fama mondiale, su tutti Albert Einstein che insieme al filosofo Bertrand Russel presenterà a Londra, nel 1955, un manifesto introdotto dalla celebre frase “Ricordatevi della vostra umanità, e dimenticate il resto”.

6/7/2018

Violet Gibson: la donna che sparò al Duce.

La storia dell’aristocratica inglese che nel 1926 tentò di uccidere Mussolini in Piazza del Campidoglio, a Roma, in mezzo alla folla.

Il 7 aprile del 1926 Benito Mussolini, dopo aver aperto con un discorso sui progressi della medicina la conferenza internazionale di chirurgia, fa ritorno in Campidoglio salutando dall’automobile scoperta la folla festante. Una piccola signora dimessa, dai capelli grigi, gli spara con una pistola francese che tiene avvolta in un velo nero. Ma il primo ministro si è voltato bruscamente verso degli studenti e la pallottola gli sfiora il naso. Violet Gibson ci riprova: la pistola si inceppa. La donna, sottratta a fatica dal tentativo di linciaggio della folla, viene subito arrestata. Il giorno dopo il duce si presenterà in visita ufficiale in Libia con il naso bendato, come mostrano diverse foto.

Ma chi era Violet Gibson? E perché sparò al Duce?

Violet Gibson era una matura signorina appartenente ad una aristocratica e ricca famiglia anglo-irlandese; il padre Edward diventò Lord Cancelliere d’Irlanda e primo barone Ashbourne. Fin da giovane dà segni di squilibrio mentale dopo la morte del promesso sposo. Insoddisfatta e sfaccendata si converte al cattolicesimo, una religione inadatta alla sua classe sociale e alle sue origini inglesi, e i genitori la mandano con la cameriera a visitare per lunghi periodi l’Italia e la Svizzera, dove segue i seminari di Rudolf Steiner, diventa pacifista e come tale viene schedata da Scotland Yard. Nei giorni dell'attentato alloggia a Roma, presso una comunità di suore, e chiede inutilmente in Vaticano un'udienza privata con il Papa. Pare che quel 7 aprile sia uscita armata con l'intenzione di attentare proprio alla vita del Pontefice e che solo per curiosità si sia poi avvicinata al Campidoglio. Spara quindi due colpi da distanza ravvicinata contro Mussolini che - come detto - avendo appena lasciato i partecipanti ad un congresso internazionale di chirurgia, ha la fortuna di essere assistito al meglio per la ferita al naso. “Certo che me la cavai per un miracolo”, avrebbe dichiarato il Duce incerottato.

Gli agenti, guidati dal questore Benedetto Bodini, responsabile della sicurezza personale di Mussolini, sottraggono dunque a fatica l'attentatrice alla violenza della folla. Violet Gibson, dichiarata non sana di mente, è rimandata al paese di origine e l'opinione pubblica inglese ne rimane molto soddisfatta.

Il fratello della donna si affretta infatti a spedire un telegramma a Mussolini subito dopo l'attentato: “La famiglia di Violet Gibson è addolorata dell'incidente ed esprime i sensi della propria simpatia”.

Prima di partire scrive una lettera alle guardie per ringraziarle dell’ospitalità, e accompagnata dalla sorella, circondata da infermiere e scortata dalla polizia viene messa su un treno per Londra.

Le indagini non furono mai in grado di chiarire il movente del gesto. La pista del complotto è stata sondata, ma non ha portato ad alcun risultato. Le dichiarazioni della Gibson furono contraddittorie e non aiutarono a risolvere il caso. Le perizie psichiatriche la dichiararono insana di mente, motivo per il quale venne chiusa per sei mesi in un manicomio di Roma, durante le indagini. Alla fine, il Tribunale speciale per la difesa dello Stato dichiarò la donna incapace di intendere e di volere ed emise sentenza di non luogo a procedere. Trasferita in Inghilterra, finì in un altro ospedale psichiatrico, a Northampton, dove morì nel 1956. Sull’imprevedibile attentato, salito agli onori della cronaca nei giorni immediatamente successivi, cadde rapidamente il silenzio.

Di lì a breve però un altro attentato, ancora a Roma, cercherà di colpire il Duce.

L'11 settembre del 1926 l'anarchico carrarese ventiseienne Gino Lucetti, noto alla polizia ed emigrato in Francia per motivi politici, lancia una bomba a frammentazione contro l'automobile di Mussolini che transita a Porta Pia. L'ordigno rimbalza sulla carrozzeria ed esplode a distanza ferendo otto passanti. Lucetti per più giorni si è appostato lungo il percorso che la Lancia presidenziale compie da Villa Torlonia a Palazzo Chigi, dove Mussolini ha il suo ufficio. L'attentatore lancia anche una seconda bomba, inesplosa, contro chi lo insegue ma non usa la pistola che ha con sé. La polizia cerca invano le prove di un complotto, arresta la madre, il fratello e la sorella di Lucetti, vecchi amici carraresi e anche chi ha alloggiato con lui in albergo. Lucetti viene condannato dal Tribunale speciale a 30 anni di reclusione. Liberato dalle truppe alleate nel 1943, muore poco dopo, vittima di un bombardamento.

Ma questa è un'altra storia.

30/6/2018

La Grande Guerra

È il 28 giugno del 1914 quando alcuni colpi di pistola danno inizio al “grande massacro”.

Il 28 giugno del 1914 uno studente bosniaco - Gavrilo Princìp - uccide a Sarajevo l’erede al trono austro-ungarico, l’arciduca Francesco Ferdinando, e sua moglie Sofia. È il segnale d’inizio della Prima guerra mondiale: un conflitto che da anni ormai covava in Europa e che vedrà schierarsi Russia, Francia e Inghilterra da un lato, Germania e Austria-Ungheria dall’altro.

L’Italia, alleata con tedeschi e austriaci, il 24 maggio 1915 entra in guerra contro i vecchi alleati.

A terribili e sanguinose battaglie, si alterna il logorante conflitto in trincea. Ma nel 1917, mentre gli Stati Uniti entrano in guerra a fianco di inglesi e francesi, gli austriaci rompono il fronte italiano.

È la disfatta di Caporetto: all’alba del 24 ottobre 1917 Luigi Cadorna, nella sede del Comando Supremo di Udine, viene informato del pesante bombardamento sulla linea Plezzo-Tolmino. Fedele alle sue convinzioni, il generale la ritiene una simulazione per distogliere l’attenzione dal fronte carsico. Contemporaneamente sul monte Krasij, a nord di Caporetto, si trova la terza linea difensiva formata da alcuni battaglioni alpini, tra cui quello comandato dal volontario interventista Carlo Emilio Gadda. Lui ed i suoi uomini vengono svegliati alle due del mattino dai bombardamenti massicci che proseguono fino all’alba. Non subendo però alcun attacco e non ricevendo alcun ordine, rimangono nelle loro posizioni, isolati e completamente avvolti nella nebbia. Verso le 12 vedono alcuni soldati italiani inseguiti da quelli austro-germanici e, alle 15, sentono le esplosioni dei ponti sull’Isonzo. Capiscono allora di essere bloccati, ed attendono con rassegnazione l’attacco nemico. Il bilancio finale è catastrofico per gli italiani: 11 mila morti, 30 mila feriti e circa 300 mila prigionieri. Il presidente del Consiglio dei Ministri Vittorio Emanuele Orlando rimuove pertanto Cadorna dall'incarico e lo sostituisce con il generale napoletano Armando Diaz.

Dopo Caporetto, tuttavia, l’Italia trova le risorse e la forza per rovesciare le sorti della guerra.

Il nostro esercito crea sul fiume Piave e sul monte Grappa un muro umano contro l’avanzata austriaca che, alla fine, si esaurisce.

Anche la Germania tenta il colpo finale con le grandi offensive del marzo-luglio 1918, ma alla fine viene piegata dagli americani, dagli inglesi e dai francesi, in una serie di campagne culminanti con la seconda battaglia della Marna.

Il 24 ottobre del 1918, sul fronte italiano, il generale Diaz scatena la controffensiva e, a Vittorio Veneto, dà il colpo finale agli eserciti imperiali.

Il kaiser Guglielmo II è costretto ad abbandonare il trono e a fuggire dalla Germania dove viene proclamata la repubblica. La stessa cosa accade in Austria.

Finalmente, dopo cinque anni di massacri, dopo la morte di milioni di soldati e le sofferenze di tante popolazioni, scocca l’ora della pace e folle di combattenti possono tornare dalle loro famiglie.

Ma la pace è durissima per gli sconfitti. L’impero austriaco viene smembrato, mentre sulla Germania si abbattono una serie di condizioni economiche e politiche che la metteranno in ginocchio per oltre dieci anni.

28/6/2018

Il Cinematografo: un brevetto dei fratelli Lumière.

Il 13 febbraio del 1894 i fratelli Lumière brevettarono il Cinematografo: uno strumento in grado di catturare e riprodurre immagini, unendo le proprietà di una camera da presa e di un proiettore. Con il Cinematographe la realtà per la prima volta non era più statica, ma ripresa nel suo continuo divenire. Si completava così una ricerca scientifica durata circa otto secoli. La prima dimostrazione del suo funzionamento avvenne nell'aprile del 1895 presso la Société d'Encouragement à l'Industrie Nationale di Parigi. Otto mesi più tardi venne presentato al pubblico al Salon Indien du Grand Café - una sala nel seminterrato dello storico locale parigino di Boulevard des Capucines, vicino alla Place de l'Opéra -. I dieci episodi di vita reali proiettati sullo schermo entusiasmarono pubblico e stampa.

Ai due geniali fratelli il III Municipio di Roma ha dedicato “Largo fratelli Lumière”.

22/6/2018

Massimo Fagioli: quando l’Analisi diventa collettiva.

La vita e “le analisi” di Massimo Fagioli (1931-2017): neuropsichiatra, scrittore, intellettuale. Fondatore di una scuola di psicanalisi basata sulla lettura dei sogni e il ritorno all’esperienza della nascita.

Nato a Monte Giberto, in provincia di Ascoli Piceno, il 19 maggio del 1931, Massimo Fagioli si è laureato all’Università “La Sapienza” di Roma in Medicina e Chirurgia, e si è specializzato a Modena in Neuropsichiatra: studi intrapresi per l’esigenza di comprendere la realtà psichica umana, oggetto di una ricerca iniziata fin dagli anni dell’adolescenza, dopo essere stato, ragazzino, nelle Marche al fianco dei partigiani nella guerra di Resistenza e del padre medico di campo.

Arriva quindi a Venezia, nell’antico manicomio dell’isola di San Clemente, dove ha il primo contatto con i malati cronici, le corsie bianche, l’elettroshock. Nelle vecchie cartelle cliniche della biblioteca scopre che due parole prevalgono nelle descrizioni del malato di mente: “stolido, anaffettivo”.

Dalle pratiche angosciose della psichiatria Ottocentesca, che cercava risposte nei vetrini di sezioni del cervello, Fagioli passa poi all’ospedale psichiatrico di Padova. Qui la prassi di una clinica raffinata e l’approccio di patologie gravi con metodi per l’epoca all’avanguardia, oltre che con l’insulinoterapia, sono l’occasione per realizzare le prime esperienze di psichiatria attiva con gruppi di malati, che il giovane medico riesce a portare fuori a passeggio in città, “abbattendo” i muri del manicomio.

La ricerca di Fagioli sulle cause della malattia mentale, agli inizi degli anni ’60, si sposta sul non cosciente e lo porta in Svizzera, nella clinica Bellevue di Binswanger a Kreuzlingen, dove dirige la comunità terapeutica di lingua italiana, convivendo notte e giorno con i pazienti senza mediazioni.

Soltanto dopo una lunga analisi personale e dieci anni circa da analista con studio medico di terapia individuale, propone nel 1971 agli ambienti scientifici il risultato delle sue esperienze e della sua formazione nel libro Istinto di morte e conoscenza, scritto nel 1970, pubblicato in una nuova edizione da L'asino d'oro nel 2010 e successivamente anche in lingua tedesca, a distanza di quarant’ anni, nel 2011, dall’editore Stroemfeld (Todestrieb und Erkenntnis).

Il libro contiene i fondamenti della Teoria della nascita, secondo la quale il pensiero umano inizia alla nascita con la reazione alla luce, attraverso la retina, del corpo del neonato: scoperte sviluppate poi con La marionetta e il burattino e Teoria della nascita e castrazione umana, del 1974, editi tra la fine dello stesso anno e il 1975.

Dal 1975 Fagioli ha risposto alla domanda di psicoterapia da parte di centinaia di persone, e si sono formati, prima all’Istituto di Psichiatria dell’Università di Roma “La Sapienza” e poi in un molto ampio studio privato a Trastevere (1980), i seminari di Analisi collettiva: una prassi di cura per la guarigione della malattia mentale basata sull’interpretazione dei sogni, che prosegue come ricerca sulla realtà umana e la sua evoluzione. Il suo quarto volume intervista, Bambino donna e trasformazione dell’uomo, è del 1979.

Fagioli ha continuato nel tempo a svolgere e approfondire i fondamenti teorici del 1970-74 in una serie di altri scritti di psichiatria e attraverso libere espressioni in ambito artistico.

Nel 1997 è regista de Il cielo della luna e poi di Mélange (1999) e di La psichiatria, esiste? (2002).

Fagioli dal 1991 ha collaborato anche con un gruppo di giovani architetti; il catalogo dei progetti, Il coraggio delle immagini, viene pubblicato nel 1994. Il palazzetto bianco, su suo disegno del 1991, è stato realizzato a Roma nel 2004-05. Nel 2008 ha partecipato all’esposizione mondiale di architettura a Torino “Architektonica”, con progetti inediti realizzati dal 1999 al 2008.

Dal 2006 Fagioli ha firmato la rubrica Trasformazione sul settimanale Left.

Alla sua opera teorica e alla sua prassi si riferisce la rivista di psichiatria e psicoterapia Il sogno della farfalla, che nel 2012 ha celebrato venti anni dalla fondazione.

La teoria e la prassi di Massimo Fagioli hanno inoltre dato vita dal 1997 fino al 2004 agli Incontri di ricerca psichiatrica presso l’Aula magna dell’Università “La Sapienza” di Roma, e dal 2002 a un corso di lezioni affollatissime di psicologia dinamica, presso l’Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”.

Autore di venti libri, pubblicati dal 2009 da L’Asino d’oro edizioni, Massimo Fagioli è stato presente con le sue opere ogni anno al Salone del Libro di Torino.

Oltre ai volumi fondamentali della Teoria della nascita (Istinto di morte e conoscenza, La marionetta e il burattino, Teoria della nascita e castrazione umana, Bambino donna e trasformazione dell’uomo), ricordiamo: Storia di una ricerca (Lezioni 2002), Una vita irrazionale (Lezioni 2006), Das Unbewusste. L’inconoscibile (Lezioni 2003), Fantasia di sparizione (Lezioni 2007), Left 2006, Left 2007, Il pensiero nuovo (Lezioni 2004), Left 2008, L’uomo nel cortile (Lezioni 2005), Left 2009, Settimo anno (Lezioni 2008), Left 2010, Religione, Ragione e Libertà (Lezioni 2009), Left 2011, L'idea della nascita umana (Lezioni 2010) e Left 2012.

Massimo Fagioli si è spento a Roma il 13 febbraio del 2017, all’età di 85 anni.

21/6/2018

Alcide De Gasperi: l'uomo della Ricostruzione.

La vita di Alcide De Gasperi (1881-1954): il pensiero e l'azione politica, economica e sociale di un grande "uomo di Stato", protagonista indiscusso della storia italiana del secondo dopoguerra.

A lui è peraltro intitolata la Scuola elementare di Via Matteo Bandello, nel quartiere Talenti del III Municipio capitolino.

Alcide De Gasperi nasce il 3 aprile del 1881 a Pieve Tesino, in provincia di Trento (all'epoca provincia del Tirolo, una delle regioni dell'Impero austro-ungarico).

Nel 1900 si iscrive alla facoltà di Filosofia dell'Università di Vienna ed entra in contatto con il movimento cristiano sociale: è un fiero avversario del capitalismo liberale e del socialismo.

Nel 1911 viene eletto nel Parlamento di Vienna dove difende i diritti linguistici dei trentini, e allo scoppio della guerra contro l'Austria si schiera per la neutralità italiana. Dopo la guerra il Trentino passa all'Italia e nel maggio del 1921 De Gasperi viene eletto deputato nelle liste del Partito Popolare, che nel 1924 lo nomina segretario. L'ascesa del fascismo verso la dittatura totalitaria a partito unico lo costringe a dimettersi alla fine del 1925. Nel marzo del 1927 viene arrestato a Firenze con l'accusa di espatrio clandestino. Alla fine del lungo processo è condannato a due anni e sei mesi di reclusione: è il periodo più difficile della sua vita.

Si ammala e trascorre la detenzione in una clinica sotto sorveglianza. Vi resta fino al luglio del 1928, quando gli viene finalmente concessa la libertà vigilata, grazie all'intercessione della Santa Sede. Vive a Roma con la moglie e le figlie. Per mantenere la famiglia traduce dal tedesco e nel marzo del 1929, con l'aiuto di Mons. Montini, è assunto nella Biblioteca Vaticana dove rimane fino al crollo del regime fascista.

Dopo la guerra diviene il leader della Democrazia Cristiana e vince alle elezioni del 1948 contro il Fronte Popolare - che unisce il PSI e il PCI - guidato da Palmiro Togliatti.

Negli anni della Ricostruzione De Gasperi ha due grandi progetti: ancorare l'Italia all'Occidente e costruire un grande partito cattolico. È un autorevole uomo politico, riconosciuto dalle potenze vincitrici. Riesce ad ottenere gli aiuti del Piano Marshall per la ricostruzione dell'economia italiana e ha un ruolo di primo piano nel processo di integrazione europea, diventando uno dei padri fondatori dell'Unione europea.

Il leader democristiano si impegna quindi per creare un partito di massa che tenga insieme le diverse anime del movimento cattolico, che occupi il centro dello schieramento politico e che sia interclassista. Dopo le elezioni del 18 aprile 1948 nasce dunque la prima legislatura repubblicana e ha inizio la stagione del cosiddetto “centrismo”.

Dal 1948 al 1953 l'attività di De Gasperi è imperniata in una politica riformista che non sconvolge gli equilibri sociali e che garantisce alla DC il consenso delle masse popolari e, in modo particolare, di quelle rurali che rappresentano il suo bacino elettorale. È in questo orizzonte che il leader democristiano si batte per i provvedimenti più importanti del suo governo: la riforma agraria, l'istituzione della cassa del Mezzogiorno, il piano Fanfani per la costruzione di case popolari e la riforma tributaria.

Per rendere più stabile la coalizione governativa De Gasperi modifica la legge elettorale, in senso maggioritario, nell'imminenza delle elezioni politiche del 7 giugno 1953. Lo scopo è quello di assegnare il 65% dei seggi al partito, o al gruppo di partiti, che ottenga la metà più uno dei voti. Nelle votazioni di giugno, però, il premio di maggioranza non scatta e De Gasperi subisce la prima grande sconfitta politica. È la fine del centrismo e della sua carriera politica.

Si spegne meno di un anno dopo a Borgo Valsugana, il 19 agosto del 1954, nel Trentino diventato nel frattempo regione autonoma della Repubblica italiana.

Nel 1993 la Chiesa ha avviato in suo favore il processo di canonizzazione, riconoscendogli il titolo di “Servo di Dio”.

20/6/2018

La vita di Don Bosco: il Santo dei giovani.

La forza del suo messaggio non ha subìto i segni del tempo. Vi resiste e si perpetua rinnovandosi, rinascendo e crescendo accanto ai tanti giovani che nelle varie epoche, in una prospettiva diacronica, hanno continuato e continuano a seguire il cammino da lui tracciato.

La vita - e l’opera - di Giovanni Bosco dunque (1815-1888): il ritratto del fondatore delle Congregazioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, profondamente radicate nel territorio del III Municipio - Parrocchia Santa Maria della Speranza, Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, Università Pontificia Salesiana -, canonizzato da Papa Pio XI nel 1934.

Giovanni Bosco nacque il 16 agosto del 1815 in una modesta cascina dove ora sorge il Tempio di Don Bosco, nella frazione collinare I Becchi di Castelnuovo d'Asti (oggi Castelnuovo Don Bosco), figlio dei contadini Francesco Bosco e Margherita Occhiena.

Quando Giovanni aveva soltanto due anni, il padre contrasse una grave polmonite che lo condusse alla morte a soli 33 anni. Francesco Bosco lasciò così la moglie Margherita vedova con due figli da accudire (Giuseppe, nato nel 1813, e Giovanni), oltre alla madre del marito, anziana ed inferma.

Furono anni molto difficili per mamma Margherita; molta gente morì a causa della fame e delle epidemie.

A nove anni il piccolo Giovanni Bosco ebbe un sogno che egli stesso definì "profetico" e che più volte raccontò ai ragazzi del suo Oratorio[1].

Lo storico Pietro Stella ipotizzò che il sogno del giovane Bosco venne influenzato da una predica riguardante il mandato di Gesù a san Pietro e la celebre frase: «Pasci le mie pecorelle». Secondo gli studi dello storico infatti Giovanni fece quel sogno proprio la notte successiva alla festa di San Pietro.

In seguito a quel sogno, il giovane Bosco decise di seguire la strada del sacerdozio. A Capriglio vi era una scuola elementare all'interno della parrocchia in cui si recò il ragazzino per studiare ma don Lacqua, il cappellano che gestiva le lezioni, non lo accolse fra i suoi alunni poiché apparteneva a un altro Comune. Fortuna volle che, morta la serva del curato, questi assunse Marianna Occhiena, sorella di Margherita e dunque zia di Giovanni Bosco, che pregò don Lacqua affinché accogliesse il nipote a scuola. Questi accettò malvolentieri ma finì comunque per affezionarsi al ragazzo, difendendolo dai compagni che lo maltrattavano perché di un altro paese.

Per avvicinare alla preghiera e all'ascolto della messa i ragazzini del paese, Giovanni Bosco decise di imparare i giochi di prestigio e le acrobazie dei saltimbanchi, attirando così i coetanei e i contadini del luogo grazie a salti e trucchetti di magia, invitandoli però prima a recitare il Rosario e ad ascoltare una lettura tratta dal Vangelo.

Nel febbraio del 1826 Giovanni Bosco perse anche la nonna paterna che viveva con loro. Poiché ella riusciva a tenere a freno i tre ragazzi della famiglia, Margherita, spaventata dal fatto che il figlio potesse perdere la via giusta, chiese al parroco, don Sismondo, di concedergli la Comunione, benché l'età media dei ragazzi per accedere al sacramento fosse di dodici anni, mentre Giovannino Bosco aveva soltanto undici anni. Don Sismondo accondiscese e così il 26 marzo 1826, il ragazzo fece la sua Prima Comunione.

L'inverno che seguì per lui fu il più duro: il fratellastro Antonio, che già guardava di cattivo occhio il fatto che Giovannino frequentasse la scuola e per di più passasse il tempo pregando e compiendo giochi di prestigio, si lamentò di lui e a stento il ragazzino riuscì a salvarsi dai suoi pugni. Margherita fu così costretta a mandare via il figlio dai Becchi per farlo vivere come garzone a Moncucco Torinese presso la cascina dei coniugi Luigi e Dorotea Moglia, dove rimase dal febbraio 1827 al novembre 1829. Essi, in un primo momento, non volevano accogliere il giovane fra i propri lavoratori ma osservando la tenacia e l'intelligenza del ragazzo decisero di tenerlo con loro, affidandolo al vaccaro della famiglia, il vecchio Giuseppe, chiamato da tutti "lo zio".

Essendo desideroso di studiare, Giovanni chiese allo zio Michele Occhiena, che aveva scambi con il Seminario di Chieri, di intercedere per lui affinché qualche sacerdote accettasse di istruirlo. Michele non riuscì però ad ottenere alcun risultato. Nel settembre di quel 1829, a Morialdo era venuto a stabilirsi come cappellano don Giovanni Calosso, sacerdote settantenne; questi, dopo aver constatato quanto intelligente e desideroso di studiare fosse il giovane, decise di accoglierlo nella propria casa per insegnargli la grammatica latina e prepararlo così alla vita del sacerdote. Un anno dopo, e precisamente il 21 novembre del 1830, Giovanni Calosso fu colpito da apoplessia e moribondo diede al giovane amico la chiave della sua cassaforte, dove erano conservate seimila lire che avrebbero permesso a Giovanni di studiare ed entrare in Seminario. Il ragazzo però preferì non accettare il regalo del maestro e consegnò l'eredità ai parenti del defunto.

Il 21 marzo 1831 il fratellastro Antonio sposò Anna Rosso, di Castelnuovo, e la madre decise di dividere l'asse patrimoniale con lui così che Giovanni poté tornare a casa e riprendere da settembre gli studi a Castelnuovo con la possibilità di una semi-pensione presso Giovanni Roberto, sarto e musicista del paese che gli insegnò il proprio mestiere. A fine anno decise di andare a studiare a Chieri e l'estate la passò al Sussambrino, una cascina di Castelnuovo che suo fratello Giuseppe, insieme all'amico Giuseppe Febraro, aveva preso a mezzadria.

Grazie all'aiuto del maestro, don Emanuele Virano, riuscì a recuperare tutto il tempo perduto ma, non appena questi fu nominato parroco di Mondonio e dovette abbandonare la scuola, il suo sostituto, don Nicola Moglia, di settantacinque anni, non riuscendo a contenere i suoi giovani studenti, fece perdere al giovane Bosco tempo prezioso che egli comunque spese imparando diversi mestieri, quale quello del sarto, grazie all'aiuto di Giovanni Roberto e quello del fabbro nella fucina di Evasio Savio, un suo amico. Proprio con gli insegnamenti di quest’ultimo, egli un giorno sarebbe riuscito a fondare laboratori per i ragazzi dell'Oratorio di Valdocco.

A Chieri si stabilì a pensione presso la casa di Lucia Matta. Per mantenersi gli studi lavorò come garzone, cameriere, addetto alla stalla. Qui fondò la Società dell'Allegria, attraverso la quale, in compagnia di alcuni giovani di buona fede, tentava di far avvicinare alla preghiera i coetanei attraverso i suoi soliti giochi di prestigio e i suoi numeri acrobatici. Egli stesso raccontava che un giorno riuscì a battere un saltimbanco professionista, acquistandosi così il rispetto degli altri e la loro considerazione.

Durante gli anni di studio, Giovanni Bosco strinse forte amicizia con Luigi Comollo, nipote del parroco di Cinzano. Il giovane era spesso maltrattato dai suoi compagni, insultato e picchiato ma accettava spesso con un sorriso o una parola di perdono queste sofferenze. Il giovane Bosco, dal canto suo, non sopportava di vedere il coetaneo così maltrattato e spesso lo difendeva azzuffandosi con i suoi aggressori.

Le parole di Comollo e le sue incessanti preghiere turbarono profondamente l'animo di Giovanni tanto che egli stesso un giorno ricordò nelle sue Memorie: "Posso dire che da lui ho cominciato a imparare a vivere da cristiano". Grazie al suo atteggiamento così mansueto e innocente, il futuro santo comprese quanto fosse importante per lui raggiungere la salvezza dell'anima e ciò rimase talmente impresso nella sua mente che un giorno, quando egli avrebbe fondato l'Oratorio a Valdocco, avrebbe trascritto su un cartello nella propria stanza: «Toglimi tutto, ma dammi le anime»

Nell'autunno del 1832, Giovanni Bosco iniziò la terza grammatica. Nei due anni seguenti proseguì regolarmente frequentando le classi che venivano chiamate umanità (1833-34) e retorica (1834-35), dimostrandosi un allievo eccellente, appassionato dei libri e di grande memoria.

Nel marzo 1834 Giovanni Bosco, che si avviava a terminare l'anno di umanità, presentò ai Francescani la domanda di essere accettato nel loro ordine ma cambiò idea prima di andare in convento, seguendo un sogno misterioso sulla cosa ed il consiglio diretto di don Giuseppe Cafasso. Decise allora di vestire l'abito clericale entrando in seminario. Il giovane prete don Giuseppe Cafasso gli consigliò di completare l'anno di retorica e quindi di presentarsi all'esame per entrare al seminario di Chieri, aperto nel 1829. Giovanni superò l'esame, che si tenne a Torino, il 25 ottobre prese l'abito ecclesiastico e il 30 ottobre 1835 si presentò in seminario.

Il 3 novembre 1837 Giovanni iniziò la teologia, studio fondamentale per gli aspiranti al sacerdozio. In quel tempo occupava cinque anni, e comprendeva come materie principali la dogmatica (lo studio delle verità cristiane), la morale (la legge che il cristiano deve osservare), la Sacra Scrittura (la parola di Dio), la storia ecclesiastica (storia della Chiesa dalle origini del cristianesimo all'età contemporanea).

In seminario Giovanni Bosco rincontrò l'amico Comollo con il quale poté così ristabilire la salda amicizia di un tempo. Ma il 2 aprile del 1837, Luigi Comollo, già debole fisicamente, cadde malato e si spense a soli 22 anni. Nella notte dal 3 al 4 aprile, notte che seguiva il giorno della sua sepoltura, secondo una testimonianza diretta di Giovanni Bosco e dei suoi venti compagni di camera, alunni del corso teologico, l'amico defunto apparve loro sotto forma di una luce che, per tre volte consecutive, disse: "Bosco! Bosco! Bosco! Io sono salvo!". A ricordo dell'evento fu posta una lapide in un corridoio nel Seminario di Chieri. Il giovane chierico da quel momento in poi decise di "mettere la salvezza eterna al di sopra di tutto, a considerarla come l'unica cosa veramente importante". Il suo motto, ispirato a Gn 14,21, che richiudeva il suo programma di vita, fu sempre: "Da mihi animas, coetera tolle" (Dammi le anime, prenditi tutto il resto), scritto a grossi caratteri su un cartello, che teneva nella sua stanza.

Il 29 marzo 1841 ricevette l'ordine del diaconato, il 26 maggio iniziò gli esercizi spirituali di preparazione al sacerdozio che ricevette il 5 giugno 1841 nella Cappella dell'Arcivescovado di Torino.

Diventato prete, ricevette alcune proposte lavorative da parte di amici e conoscenti che, per ricompensare lui e la sua famiglia dei sacrifici fatti, lo volevano come istitutore a Genova o come cappellano. Egli però si rifiutò di accettare tali funzioni sia per una propria inclinazione all'umiltà, sia per le accese omelie di Giuseppe Cafasso, che accusava i sacerdoti di ingordigia e avidità, sia per la perentoria affermazione della madre Margherita: "Se per sventura diventerai ricco, non metterò mai più piede a casa tua".

Su invito del Cafasso, decise di entrare, ai primi di novembre del 1841, in Convitto a Torino, un ex-convento accanto alla chiesa di San Francesco di Assisi. In questo edificio il teologo Luigi Guala, aiutato dal già citato Cafasso, preparava 45 giovani sacerdoti a diventare preti del tempo e della società in cui dovranno vivere. La preparazione durò tre anni.

Ispirato dalle notizie riguardanti don Giovanni Cocchi, che pochi anni prima di lui aveva tentato di radunare all'interno di un Oratorio i ragazzi disagiati di Torino, Giovanni Bosco decise di scendere per le strade della sua città e osservare in quale stato di degrado fossero i giovani del tempo. Incontrò così i ragazzi che, sulla piazza di Porta Palazzo, cercavano in tutte le maniere di procurarsi un lavoro. Di questi giovani molti erano scartati perché poco robusti e in poco tempo costretti a finire presto sottoterra. Le statistiche confermano che in quel tempo ben 7184 fanciulli sotto i dieci anni erano impiegati nelle fabbriche.

In piazza San Carlo, Don Bosco poteva conversare con i piccoli spazzacamini, di circa sette o otto anni, che gli raccontavano il loro mestiere e i problemi da esso generati. Erano molto rispettosi nei confronti del sacerdote che li difendeva molto spesso contro i soprusi dei lavoratori più grandi che tentavano di derubarli del misero stipendio.

Insieme a don Cafasso cominciò a visitare anche le carceri e inorridì di fronte al degrado nel quale vivevano giovani dai 12 ai 18 anni, rosicchiati dagli insetti e desiderosi di mangiare anche un misero tozzo di pane. Dopo diversi giorni di antagonismo, i carcerati decisero di avvicinarsi al sacerdote, raccontandogli le loro vite e i loro tormenti. Don Bosco sapeva che quei ragazzi sarebbero andati alla rovina senza una guida e quindi si fece promettere che, non appena essi fossero usciti di galera, lo avrebbero raggiunto alla chiesa di San Francesco.

L'8 dicembre 1841 incontrò, prima di celebrare Messa, Bartolomeo Garelli nella sacrestia della chiesa di San Francesco d'Assisi. Questi fu il primo ragazzo che si unì al suo gruppo. Don Bosco aveva deciso così di radunare intorno a sé tutti i ragazzi degradati della zona, dai piccoli spazzacamini agli ex detenuti. Fondamenti della sua futura attività erano tre: l'amicizia con i giovani (che molto spesso erano orfani senza famiglia), l'istruzione e l'avvicinamento alla Chiesa. La sera di quello stesso giorno, Giovanni fece amicizia anche con i tre fratelli Buzzetti, provenienti da Caronno Varesino, che si erano addormentati durante la sua predica.

Quattro giorni dopo, durante la messa domenicale, erano presenti Bartolomeo Garelli insieme a un nutrito gruppo di amici e i fratelli Buzzetti, con seguito di compaesani. Quello sarebbe stato il primitivo gruppo che avrebbe dato il via all'Oratorio di Don Bosco. Già poco tempo dopo il gruppo era talmente numeroso che il sacerdote chiese l'assistenza di tre giovani preti: don Carpano, don Ponte, don Trivero. Anche alcuni ragazzi di media cultura si avvicinarono a Don Bosco, aiutandolo a tenere a bada i ragazzi più impulsivi e ribelli.

Nella primavera del 1842, al ritorno dal paese, i fratelli Buzzetti conducevano con loro il più piccolo, Giuseppe, che si affezionò molto a Don Bosco e decise, in età adulta, di seguire la via del sacerdozio, divenendo così suo braccio destro nella gestione del futuro ordine salesiano.

La relazione tra Bosco e gli ambienti protestanti torinesi furono sempre molto dure. Dapprima egli si limitò a difendere le dottrine cattoliche ed attaccare quelle protestanti. Nel 1859 arrivò addirittura al punto di bruciare pubblicamente libri protestanti, tra cui la Bibbia stessa, nell'edizione Diodati, ossia l'edizione utilizzata dai protestanti italiani.

Buoni furono i rapporti con Davide Lazzaretti, che fu ospitato a Valdocco per alcune settimane e fu difeso da Don Bosco quando venne arrestato per vagabondaggio, truffa e cospirazione politica. Tuttavia questo avvene alcuni anni prima che il Lazzaretti si autoprocalamasse "Cristo Duca e Giudice" e fondatore della dottrina millenaristica del Giurisdavidismo.

Nell'autunno del 1844 don Giuseppe Cafasso comunicò a Don Bosco di preparare le valigie poiché avevano stabilito che divenisse il direttore dell'Ospedale di Santa Filomena. Don Cafasso voleva infatti che il giovane amico facesse conoscenza con don Giovanni Borel, sacerdote legato al Re stesso, che avrebbe potuto aiutarlo economicamente nella gestione dell'Oratorio. Egli sarebbe divenuto in seguito il direttore ufficiale di tale associazione.

Il 12 aprile 1846, giorno di Pasqua, finalmente Don Bosco trovò un posto per i suoi ragazzi, una tettoia con un pezzo di prato: la tettoia Pinardi a Valdocco.

Nel 1854 diede inizio alla Società Salesiana, con la quale assicurò la stabilità delle sue opere e del suo spirito anche per gli anni futuri. Dieci anni dopo pone la prima pietra del santuario di Maria Ausiliatrice.

Nel 1872, con santa Maria Domenica Mazzarello, fondò l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, con lo scopo di educare, con il medesimo spirito, la gioventù femminile.

In quegli anni molti collegi e istituti scolastici decentrati, di stampo salesiano, furono fondati in Piemonte, come ad esempio il prestigioso collegio San Carlo a Borgo San Martino vicino Alessandria.

Nel 1875 partì la prima spedizione missionaria per l'Argentina, terra della grande emigrazione italiana dell'Ottocento. Don Bosco fondò intanto i Cooperatori, considerati da Don Bosco stesso come i «Salesiani Esterni». La presenza dei missionari era stata richiesta dall'arcivescovo, Mons. Aneiros. Informato dal console argentino Giovanni Battista Gazzolo sul lavoro dei Salesiani, propose a Don Bosco di accettare la gestione di una parrocchia a Buenos Aires ed un collegio di ragazzi a San Nicolás de los Arroyos. Don Bosco accolse la richiesta. Con una solenne celebrazione nella Basilica di Maria Ausiliatrice, a Torino, l’11 novembre 1875, prese avvio la prima spedizione missionaria salesiana. Guidati da don Giovanni Cagliero, i missionari di Don Bosco si imbarcarono dal porto di Genova il 14 novembre 1875. A Buenos Aires si insediarono in una parrocchia per emigrati italiani.

La seconda spedizione, giusto un anno dopo, il 14 novembre 1876, portò a sbarcare un altro gruppo di salesiani. Li guidava don Francesco Bodrato. Con loro venne aperta, sempre a Buenos Aires, una scuola di arte e mestieri, dove si formavano sarti, falegnami, legatori. Altro personale arrivò con la terza spedizione missionaria nel 1877. Questa volta, insieme ai Salesiani, arrivarono le prime Figlie di Maria Ausiliatrice, guidate da Suor Angela Vallese.

Il sogno di Don Bosco per l'Argentina mirava tuttavia alla Patagonia. Dopo anni di attesa, nel 1879 si presentò l'occasione. Il Governo argentino affidò al generale Julio Argentino Roca la spedizione militare il cui obiettivo era la “conquista del deserto”. Mons. Espinosa, vicario di Buenos Aires, e i salesiani don Giacomo Castamagna e il chierico Botta accompagnarono l'esercito come cappellani. Venne così avviata la missione in Patagonia. Carmen de Patagones la prima opera salesiana. Più tardi venne aperta Chos Malal, quindi Bahía Blanca, Junín de los Andes e gradualmente le altre case.

Grandi missionari, come don Milanesio e don Fagnano, dedicarono impegno e creatività pastorale a questa generosa terra e ai suoi abitanti, soprattutto gli indio delle pampa. Nel 1884 don Cagliero venne nominato vicario apostolico della Patagonia settentrionale e centrale e ricevette la consacrazione episcopale il 7 dicembre dello stesso anno. L'azione missionaria sognata da Don Bosco cominciava a dare i suoi frutti ecclesiali. L'importanza dei salesiani nella cultura del paese sudamericano è testimoniata indirettamente dal tango "Cambalache" ("bottega di rigattiere"), scritto e musicato nel 1934 da Enrique Santos Discepolo. Il testo, nonostante il pessimismo di fondo dell'autore, accosta Don Bosco a figure positive come lo sportivo Primo Carnera e l'eroe nazionale argentino José de San Martín.

Dopo gli inizi, comprensibilmente faticosi, con l'entusiasmo crebbe anche la consistenza dei figli di Don Bosco in Argentina. Al lavoro in questa terra sono tanti i Salesiani che hanno legato il loro nome scrivendo pagine straordinarie di evangelizzazione e promozione umana: tra gli altri don Domenico Milanesio, don Giuseppe Vespignani, don Alberto De Agostini, Mons. Giuseppe Fagnano, don Luigi Costamagna, il tedesco don Mattia Saxler, e gli argentini don Stefano Pagliere e don Luigi Pedemonte.

Una presenza stupenda è stata quella di Artemide Zatti, giovane emigrato italiano che in Argentina diventa salesiano, svolge un lavoro umile e prezioso come infermiere, condisce di profonda spiritualità e di carità la sua giornata, muore considerato da tutti un Santo. Nell'aprile 2002 la Chiesa lo proclama “Beato”: festa e generoso impegno in tutto il mondo salesiano argentino. Sul versante educativo la Patagonia argentina ha prodotto due figure giovanili che hanno raggiunto vertici di santità: Ceferino Namuncurá (figlio del grande Cacico Manuel) e Laura Vicuña (allieva delle FMA morta tredicenne a Junín de Los Andes). Avviata la causa di beatificazione di entrambi: Laura è stata proclamata “Beata” dal Papa il 3 settembre 1988 al Colle don Bosco.

Altra figura significativa è quella di D. Juan E. Vecchi: grande maestro di Pastorale Giovanile, è stato l'ottavo successore di Don Bosco. Oggi la presenza salesiana è diffusa su tutto il territorio argentino (da Buenos Aires a Bahía Blanca, da Córdoba a Rosario, da San Miguel de Tucumán a La Plata) attraverso 2 Ispettorie con oltre 120 opere animate da un migliaio di Salesiani (in gran parte argentini).

Don Bosco si spense a Torino il 31 gennaio del 1888 ed il suo corpo è attualmente esposto all'interno di un'urna nel Santuario di Maria Ausiliatrice, in una cappella in fondo alla navata destra. Il messaggio educativo si condensò attorno a tre parole: ragione, religione, amorevolezza. Alla base del suo sistema preventivo ci fu un profondo amore per i giovani, chiave di tutta la sua opera educativa.

Il 2 giugno 1929 Pio XI lo beatificò, dichiarandolo Santo il 1º aprile 1934, giorno di Pasqua. Inoltre il 31 gennaio 1958 Pio XII, su proposta del Ministro del Lavoro, lo dichiarò “patrono degli apprendisti italiani, dei giocolieri e dei saltimbanchi”.

Tra le opere pittoriche raffiguranti San Giovanni Bosco la più conosciuta e divulgata, anche sotto forma di santino, è quella del pittore Luigi Cima, custodita nella chiesa di San Rocco a Belluno.

[1] A nove anni ebbe un sogno profetico: gli sembrò di essere in mezzo a una moltitudine di fanciulli intenti a giocare, alcuni dei quali, però, bestemmiavano. Subito Giovanni si gettò sui bestemmiatori con pugni e calci per farli tacere; ma ecco farsi avanti un Personaggio che gli dice: "Non con le percosse, ma con la bontà e l'amore dovrai guadagnare questi tuoi amici. Io ti darò la Maestra sotto la cui guida puoi divenire sapiente, e senza la quale, ogni sapienza diviene stoltezza". Il personaggio era Gesù e la Maestra Maria Santissima, alla cui guida si abbandonò per tutta la vita e che onorò con il titolo di "Ausiliatrice dei cristiani". Fu così che Giovanni volle imparare a fare il saltimbanco, il prestigiatore, il cantore, il giocoliere, per poter attirare a sé i compagni e tenerli lontani dal peccato. "Se stanno con me, diceva alla mamma, non parlano male".

19/6/2018

1849: Storia della Repubblica romana.

La Repubblica Romana del 1849 rappresenta uno degli episodi fondativi della vicenda storica nazionale e il regime politico più avanzato del Risorgimento italiano. Con essa infatti Roma diventa il simbolo, la promessa di un’Italia libera, unita e democratica. Ricostruiamo dunque il contesto e i protagonisti di quel periodo e di quei giorni cruciali.

Dopo l’estate del 1848, mentre la rivoluzione si esauriva nell’Italia meridionale, una forte ripresa democratica aveva luogo nel resto del Paese. In Toscana, dove l’idea mazziniana della Costituente italiana fu lanciata dal professore universitario e socialista moderato Giuseppe Montanelli, la pressione democratica, che era particolarmente forte nella città di Livorno, costrinse il granduca Leopoldo II a formare un nuovo governo capeggiato da Domenico Guerrazzi, letterato, anch’egli mazziniano, e dallo stesso Montanelli. A Roma, il 15 novembre fu ucciso il presidente del consiglio Pellegrino Rossi, un moderato che era stato ambasciatore di Luigi Filippo. Le agitazioni che seguirono a questo episodio indussero il papa Pio IX ad abbandonare il suo Stato e a rifugiarsi a Gaeta, dove fu raggiunto in seguito anche dal granduca di Toscana. I democratici organizzarono allora l’elezione di una Assemblea costituente, che il 9 febbraio del 1849 proclamò la fine del potere temporale e l’istituzione della repubblica.

Il potere fu affidato a un triumvirato composto da Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi e Carlo Armellini. Secondo il disegno di Mazzini, le due regioni democratiche avrebbero dovuto dare l’esempio di superamento dello spirito municipalistico unendosi in un solo Stato repubblicano e democratico. Ma le tendenze municipalistiche nel campo democratico non erano meno forti che in quello moderato, e altrettanto paralizzante era il timore che le rivendicazioni popolari finissero con il prevalere sull’impostazione politica che i democratici intendevano dare alla loro lotta.

Intanto l’ondata democratica raggiunse anche il regno sabaudo dove la reazione contro il moderatismo, suscitata dalla sconfitta, spinse Vincenzo Gioberti ad avvicinarsi alle correnti democratiche. Fattosi portavoce delle critiche nei confronti del municipalismo piemontese, egli ottenne nel dicembre del ’48 la presidenza del Consiglio, incarico che mantenne solo per due mesi. Il suo atteggiamento ambiguo - che si rivelò particolarmente nel progetto di intervento armato in Toscana e a Roma per restaurare i sovrani spodestati - gli fece perdere ben presto sia l’appoggio dei democratici che il consenso della corte.

Al ministero Gioberti seguì un ministero Chiodo-Rattazzi, sotto il quale fu decisa la ripresa della guerra contro l’Austria. Il comando dell’esercito fu affidato al generale polacco Chrzanowski, fatto che di per sé era una prova delle difficoltà politiche e militari in cui la nuova impresa veniva avviata. Voluta dai democratici, la ripresa della guerra avveniva in un momento politico del tutto sfavorevole sia all’interno che sul piano internazionale, ed ebbe quindi rapidamente un esito negativo.

L’esercito sabaudo subì a Novara un’irrimediabile sconfitta il 23 marzo ‘49. Carlo Alberto abdicò in favore del figlio Vittorio Emanuele II, nella speranza che questi potesse ottenere migliori condizioni nelle trattative di pace. Le clausole dell’armistizio, firmato a Vignale il 24 marzo, non comportarono perdite territoriali per il regno di Sardegna. In Toscana, i grandi proprietari moderati e il clero, facendo leva su un’ondata di sanfedismo contadino rovesciarono il governo democratico e aprirono le porte a un corpo di spedizione austriaco che occupò Livorno; favorirono inoltre il ritorno del granduca.

In un quadro politico dominato dalla ripresa reazionaria, soltanto Roma e Venezia mantenevano viva la fiamma della rivoluzione. La loro resistenza, che non poteva certo rovesciare il corso degli avvenimenti, doveva riacquistare un grande significato come riaffermazione di valori ideali e politici destinati a sopravvivere alla sconfitta. Particolarmente significativa, sotto questo aspetto, l’opera che i democratici condussero a Roma nel breve periodo di esistenza della repubblica; opera che fu il frutto della collaborazione di patrioti di tutte le regioni e che anche per questo aspetto rappresenta il momento più alto del patriottismo rivoluzionario Quarantottesco.

Il presidente della repubblica francese, Luigi Bonaparte, si assunse il compito di riportare con la forza Pio IX sul trono. Egli era spinto a questo passo dalla necessità di assicurarsi l’appoggio politico dei clericali francesi per liquidare definitivamente l’opposizione repubblicana e le residue diffidenze dei legittimisti.

Il corpo di spedizione francese, comandato dal generale Oudinot, sbarcò a Civitavecchia il 24 aprile 1849. Sotto le mura di Roma incontrò una resistenza inaspettata e fu battuto a Porta San Pancrazio dalle truppe comandate da Giuseppe Garibaldi. Fu quindi stipulata una tregua, durante la quale Garibaldi sconfisse un contingente borbonico a Palestrina e a Velletri. Il periodo di tregua non era ancora terminato quando Oudinot attaccò nuovamente di sorpresa le difese romane, fra il 2 e il 3 giugno; ma soltanto un mese dopo i francesi riuscirono ad infrangere la tenace resistenza delle milizie romane sostenute dalla popolazione, che diedero splendidi esempi di eroismo negli scontri del Vascello e del Casino dei Quattro Venti.

Il 1° luglio ’49 l’Assemblea costituente riconobbe l’impossibilità di resistere oltre, e nello stesso tempo decise di promulgare, all’atto del suo scioglimento e mentre le truppe francesi entravano vittoriose nella città, la nuova costituzione.

La tenacia con cui la repubblica aveva resistito all’attacco francese non può essere spiegata soltanto con l’entusiasmo dei patrioti e con l’abilità dei capi militari, come Giuseppe Garibaldi e l’esule napoletano Carlo Pisacane. Furono soprattutto l’azione politica di Mazzini - che in quella occasione rivelò notevoli doti di statista - e il suo spirito democratico a creare attorno ai dirigenti della repubblica un largo consenso popolare.

La costituzione romana era l’unica in Italia che prevedesse il suffragio universale; e il triumvirato romano fu il solo governo italiano che avesse cercato, durante l’anno della rivoluzione, di venire incontro ai bisogni delle masse popolari delle campagne, con l’emanazione di un decreto che stabiliva la concessione ai contadini poveri delle terre espropriate agli enti ecclesiastici. Quest’ultimo provvedimento, adottato nel febbraio del 1849, avrebbe dato - se le circostanze ne avessero permessa la realizzazione - una scossa profonda alla struttura agraria arretrata e latifondista della campagna romana.

Una volta decisa la capitolazione, i capi democratici abbandonarono la città. Garibaldi, con alcune centinaia di volontari, cercò inutilmente di portare soccorso a Venezia che ancora resisteva all’assedio austriaco - le trattative per la resa veneziana furono concluse il 26 agosto -. Mazzini lasciò Roma il 5 luglio, lanciando un proclama in cui riaffermava che la repubblica era nata dalla libera e spontanea volontà dei cittadini romani.

18/6/2018

La repubblica della Val d’Ossola: storia di una piccola utopia.

La storia della piccola repubblica partigiana della Val d’Ossola, che si è consumata nell’autunno del 1944 sulle montagne piemontesi - e alla quale è dedicata una via nel quartiere Montesacro di Roma -, ha espresso la capacità di organizzazione politica del movimento italiano di Liberazione attraverso l’esperienza delle cosiddette “zone libere”.

In base ad alcuni rapporti redatti dallo storico antifascista Riccardo Bauer (1896-1982) per il CLNAI - Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia -, gli alleati elaborarono già nel luglio del 1944 un progetto, chiamato poi “Morandi”, per far “occupare” stabilmente la Val d’Ossola e la Valle d’Aosta da parte di formazioni partigiane. In queste zone erano concentrate “forze cospicue, italiane e alleate” per assicurare “l’occupazione permanente” e attuare quindi “il piano di lotta schierata” contro i tedeschi. Molto probabilmente il Comando alleato abbandonò in seguito questa idea a causa del progressivo consolidarsi delle truppe tedesche sui capisaldi della “linea Gotica”.

Nei confronti della nostra Resistenza, alle motivazioni di carattere bellico si aggiunsero inoltre ragioni politiche. In primis, la suddivisione dell’Europa nelle “zone d’influenza” anglo-americana e sovietica; in secundis, gli Alleati non vollero un esercito partigiano italiano, bensì semplici squadre di sabotatori e di disturbo alle spalle dei tedeschi.

Nel frattempo, indipendentemente dalle intese fra gli Alleati e il CLNAI, nell’Ossola i comandanti “patrioti” Dionigi Superti, Alfredo Di Dio e il colonnello Moneta formularono un piano analogo per la liberazione della valle. Le formazioni partigiane, con un’azione fortunata contro le truppe tedesche e fasciste, riuscirono infatti a liberare tutta la vallata entrando a Domodossola la mattina del 10 settembre 1944.

Si trattò in realtà di un pugno di uomini ripartiti nelle divisioni “Valdossola”, “Valtoce” e “Piave”, che indussero alla resa i distaccamenti tedeschi e fascisti nonostante fossero molto superiori sia numericamente sia come livello di armamenti. Tuttavia, ciò che compromise maggiormente la difesa del territorio fu proprio la mancanza di armi e munizioni. Eppure anche senza gli aiuti militari promessi ripetutamente dagli Alleati, i partigiani tennero testa alle truppe nazi-fasciste per oltre un mese. E nella giornata del 12 ottobre si verificò la rottura del fronte.

Ma dopo alcuni giorni in Val Formazza, dove si cercò di organizzare un’ultima resistenza, fra il 22 e il 23 ottobre 1944 i “patrioti” furono costretti a passare il confine. Si è calcolato che oltre 20.000 persone “compromesse” dovettero riparare nel “territorio amico”. Questo numero, estremamente significativo, sta dunque ad indicare la larga partecipazione popolare alla vita della “libera” repubblica Ossolana, che ebbe pertanto una durata di sole sei settimane, ricche però di risultati e di prospettive per il futuro.

17/6/2018

Una mattina d’agosto: la strage di Sant’Anna di Stazzema.

Nell’agosto del 1944 la ferocia degli occupanti nazifascisti si scatena contro la popolazione di Sant’Anna di Stazzema - frazione del Comune di Stazzema (LU), a cui è dedicata una via nel quartiere Nuovo Salario del III Municipio di Roma - nel premeditato e deliberato tentativo di indebolire le formazioni partigiane. Quattro divisioni delle SS, accompagnate da collaborazionisti italiani, massacrano 560 civili inermi.

La strage di Sant’Anna di Stazzema suscita ancora oggi un senso di sgomento e di profonda desolazione civile e morale, poiché rappresenta una delle pagine più brutali della barbarie nazifascista. Ma facciamo un passo indietro e torniamo alla cronaca di quei drammatici giorni.

I primi di agosto del 1944 Sant’Anna di Stazzema viene classificata dal comando tedesco come “zona bianca”, ovvero una località adatta ad accogliere sfollati: per questo motivo la popolazione durante quell’estate supera le mille unità. Inoltre, sempre in quei giorni i partigiani abbandonano la zona senza svolgere operazioni militari di particolare entità contro i tedeschi.

Tuttavia, all’alba del 12 agosto ’44 tre reparti delle SS salgono a Sant’Anna, mentre un quarto chiude ogni via di fuga a valle. Alle sette il paese è circondato. Quando le SS arrivano a Sant’Anna, accompagnate da fascisti collaborazionisti che fanno da guide, gli uomini del paese si rifugiano nei boschi per non essere deportati, mentre donne vecchi e bambini, sicuri che nulla può succedergli in quanto civili inermi, restano nelle loro case. In poco più di tre ore vengono massacrati 560 innocenti, in gran parte bambini, donne e anziani. I nazisti li rastrellano, li chiudono nelle stalle o nelle cucine delle case, li uccidono con colpi di mitra e bombe a mano, compiendo atti di efferata barbarie. Infine il fuoco, per distruggere e cancellare tutto.

Non è stata una rappresaglia, tantomeno una vendetta. Come è emerso dalle indagini della Procura Militare di La Spezia, si è trattato di un atto terroristico, di una azione premeditata e curata in ogni minimo dettaglio. Obiettivo: radere al suolo il paese e sterminare la popolazione per rompere ogni collegamento fra le popolazioni civili e le formazioni partigiane presenti nella zona.

La ricostruzione dei fatti, l’attribuzione delle responsabilità e l’individuazione delle motivazioni che hanno provocato l’eccidio sono state possibili grazie al processo che si è svolto nel 2004 presso il Tribunale Militare di La Spezia, e che si è concluso nel 2005 con la condanna all’ergastolo per dieci ex SS colpevoli del massacro. Sentenza confermata in appello l’anno seguente e ratificata in cassazione nel 2007. Da notare che nella prima fase processuale si è sviluppato un importante lavoro investigativo, a cui sono seguite le testimonianze in aula dei superstiti e dei periti, oltre a due SS appartenute al battaglione incriminato della strage. Va sottolineata poi la scoperta, avvenuta a Roma nel 1994 negli scantinati di Palazzo Cesi, di un armadio chiuso e girato con le ante verso il muro - ribattezzato in seguito “Armadio della Vergogna” -, che ha occultato per oltre 40 anni documenti ritenuti fondamentali per la ricerca della verità storica e giudiziaria sulle stragi nazifasciste in Italia nel secondo dopoguerra.

17/6/2018

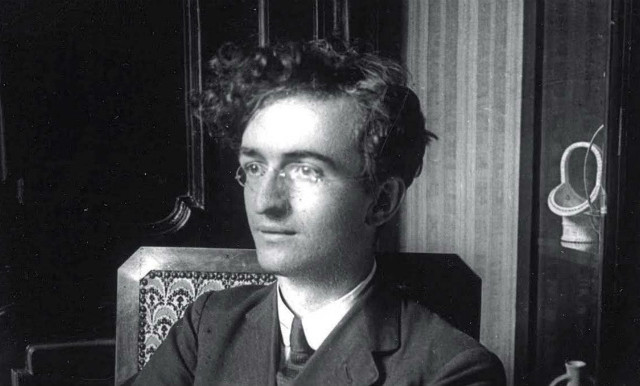

Piero Gobetti: per una "Rivoluzione Liberale".

Saggista e autore di numerosi scritti culturali e politici pubblicati in Italia e all’estero, Piero Gobetti (1901-1926) fu un simbolo del liberalismo progressista sensibile al riscatto delle classi lavoratrici. Ripercorriamo le fasi salienti della sua breve ma intensa esistenza.

Nato a Torino il 19 giugno del 1901, Piero Gobetti dopo le scuole elementari frequentò il liceo-ginnasio “Gioberti” e lì conobbe Ada Prospero - figlia di un commerciante come lui - che diventerà sua moglie. Studente universitario di acuta intelligenza, pubblicò a soli diciassette anni la sua prima rivista, “Energie Nove”, ricca di riferimenti a Giuseppe Prezzolini, Giovanni Gentile, Benedetto Croce e con la quale diffuse le idee liberali di Luigi Einaudi.

Si appassionò ai bolscevichi, studiò il russo e scrisse in cirillico alla fidanzata. Definì subito il fascismo “movimento plebeo e liberticida”, l’antifascismo “nobiltà dello spirito”, l'Italia un Paese senza un vero Risorgimento, una Riforma protestante, una Rivoluzione liberale. Interpretò la rivoluzione di Lenin e Trotzky come rivoluzione liberale, in quanto azione, movimento, e tutto quello che si muove - secondo il pensiero di Gobetti - va verso il liberalismo. Apprezzò i bolscevichi come élite, detestò lo statalismo e il protezionismo della vecchia Italia giolittiana. Fu esponente della sinistra liberale progressista, strettamente collegata con l'intellettuale meridionalista Gaetano Salvemini.

Estimatore di Antonio Gramsci e del giornale socialista e poi comunista”Ordine Nuovo”, Gobetti si avvicinò al proletariato torinese, divenendo attivo antifascista. Nel maggio del 1919 venne bollato da Palmiro Togliatti sulle pagine di “Ordine Nuovo” come "parassita della cultura". Ma nell'autunno del 1920 il sostegno di Gobetti all'occupazione delle fabbriche e i suoi frequenti incontri con gli operai e comunisti torinesi migliorarono molto i rapporti, tanto che Antonio Gramsci gli affidò la rubrica di teatro della rivista.

La classe operaia, in particolare quella torinese dei consigli di fabbrica, che frequentò insieme ai socialisti di “Ordine Nuovo”, diventò per lui la leva che innoverà il mondo: non verso il socialismo, ma verso "elementi di concorrenza". Togliatti non lo amò, Gramsci lo apprezzò, i liberali Salvemini e Croce furono incuriositi dall'intelligenza del ragazzo.

Il 12 febbraio del 1922 fece uscire il primo numero della rivista "La Rivoluzione Liberale" che via via diventò centro di impegno antifascista di segno liberale, collegato ad altri nuclei liberali di Milano, Firenze, Roma, Napoli, Palermo. Vi collaborarono intellettuali di diversa estrazione, tra cui Amendola, Salvatorelli, Fortunato, Gramsci, Antonicelli e Sturzo.

Più volte arrestato nel 1923-24 dalla polizia fascista, la sua rivista venne ripetutamente sequestrata. Lo stesso Mussolini si interessò di lui e telegrafò al prefetto di Torino: "Prego informarsi e vigilare per rendere nuovamente difficile vita questo insulso oppositore".

Nel 1924 fondò la rivista letteraria "Il Baretti", alla quale collaborarono Benedetto Croce, Eugenio Montale, Natalino Sapegno, Umberto Saba ed Emilio Cecchi. Il 5 settembre del '24, mentre stava uscendo di casa, venne aggredito sulle scale da quattro squadristi che lo colpirono al torace e al volto, rompendogli gli occhiali e procurandogli gravi ferite invalidanti. Costretto ad espatriare in Francia - mai più riavutosi dalle ferite - si spense esule a Parigi nella notte tra il 15 e il 16 febbraio del 1926. Il 19 giugno di quell'anno avrebbe compiuto 25 anni.

È sepolto nel cimitero parigino di Père Lachaise.

La sua opera fu raccolta e pubblicata postuma: Opere critiche (1926); Paradosso dello spirito russo (1926); Risorgimento senza eroi (1926).

15/6/2018

Le donne del regime: la condizione femminile durante il Ventennio.

Chi sono le donne di Mussolini? Mogli, amanti, figlie, “libere unioni”? In tante godono dei frettolosi favori del Duce: Ida Dalser - morta in un manicomio - Margherita Sarfatti, donna Rachele, Claretta Petacci e molte altre. Donne importanti e tragiche.

E quale è il rapporto tra il regime fascista e la donna?

Secondo la tradizione la donna è relegata in secondo piano: madre prolifica - nel 1927 inizia la grande la battaglia per l’aumento delle nascite - discriminata sul lavoro, scoraggiata a proseguire gli studi, massaia ideale e, meglio ancora, massaia rurale ideale: «obbedire, badare alla casa, mettere al mondo figli e... portare le corna», come recita un’apprezzata battuta del Duce.

Ma si deve proprio a Benito Mussolini la creazione dell’OMNI - Opera Nazionale Maternità e Infanzia - alla scopo di tutelare madri e figli in difficoltà, e il continuo incoraggiamento affinché la donna sia considerata il centro della famiglia, regina della casa e dell’autarchia.

Per sfruttare il desiderio delle donne di identificarsi e di servire la comunità nazionale, il regime cerca dunque un difficile equilibrio tra modernizzazione ed emancipazione.

E mentre si creano nuovi tipi di organizzazione che consentono di soddisfare il desiderio di impegno pubblico delle donne, si reprimono le varie forme di solidarietà femminile ed i valori di libertà, individuale e politica, in precedenza promossi dalle associazioni femministe. Queste ultime, in particolare quelle di origine borghese, sebbene prive di una forte organizzazione o di un vasto consenso, sopravvivono per circa un decennio all’avvento di Mussolini.

Costrette a rinunciare alla battaglia per il suffragio femminile, dopo il 1925 le femministe di un tempo rivolgono il loro impegno al volontariato sociale o all’attivismo culturale, dando vita ad una nuova subcultura femminile di dimensioni nazionali. Un fenomeno definito “sano femminismo” da contrapporre al “vano femminismo”.

Come ha scritto la emancipazionista socialista Laura Cabrini Casartelli (1883-1932): “Il movimento delle donne non ha mai raggiunto una grande coscienza propria vivendo sempre un pò di vita riflessa”. Ciò lo trova impreparato alla contesa con l’onda alta della rivoluzione fascista. “Erano l’autentico amore per la Patria, un largo umanitarismo ed un vivo sentimento sociale - ha aggiunto la Casartelli - a spingere le donne a simpatizzare con il programma fascista di valorizzazione della vittoria, di esaltazione della guerra nazionale, di opposizione a uomini e a metodi”.

Per quanto diffidenti nei confronti dell’esaltazione della forza operata dal fascismo, le donne sono tuttavia attratte dal suo forte spirito di sacrificio. Inoltre, anche se non possono fare politica, esse compaiono anche nelle squadre punitive - ma si tratta di una presenza di breve periodo -.

Una interessante curiosità: nel 1921 l’ “Almanacco della donna italiana” di Silvia Bemporad - periodico pubblicato a Firenze dal 1920 al 1943 - registra i neonati gruppi femminili nazionali e fascisti. Venticinquemila nei vecchi gruppi (Consiglio Nazionale delle Donne Italiane, Unione Donne Cattoliche ed altri gruppi socialisti) e solo poche centinaia iscritte ai gruppi fascisti.

Fino alla marcia su Roma del 28 ottobre 1922 le aderenti al movimento non sono più di qualche centinaia.

Tra le fasciste della prima ora ricordiamo alcune vecchie compagne di lotta del Mussolini socialista, come Margherita Sarfatti, Regina Terruzzi e Giselda Brebbia. Altre provengono dai ranghi dannunziani delle “fiumane”, come Elisa Majer Rizzioli, la fondatrice dei Fasci femminili, Angiola Moretti, segretaria dell'organizzazione dal 1927 al 1930, e Rachele Ferrari Del Latte.

14/6/2018

Leopoldo Pirelli: "il re della gomma".

Appassionato di vela, ha lavorato per cinquant’anni nell’azienda di famiglia: la Pirelli, una tra le principali industrie italiane.

Nato a Velate, in provincia di Milano, il 27 agosto del 1925, Leopoldo Pirelli era figlio di Alberto e nipote del senatore Giovanni Battista, fondatore del gruppo industriale.

Gestì la Pirelli fino ai primi anni Novanta quando abbandonò la guida dell’azienda, che venne affidata ad Alberto Pirelli prima e a Marco Tronchetti Provera dopo. E proprio con quest’ultimo è stata sposata la figlia di Leopoldo, Cecilia.

Leopoldo Pirelli, figura di spicco del mondo dell’impresa, ha svolto un ruolo altamente significativo per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Erede di una grande tradizione industriale, è stato protagonista dello sforzo di innovazione delle relazioni industriali e di internazionalizzazione dell’impresa italiana.

“Un imprenditore deve sempre cercare, con tutte le sue forze, di chiudere buoni bilanci. Se non ci riesce una volta, riprovare. Se non ci riesce più volte, andarsene. E se ci riesce non deve credersi un padreterno, ma uno che ha fatto il suo dovere”. È questa l’idea che ha ispirato fino alla morte Leopoldo Pirelli. Con Gianni Agnelli è stato simbolo del miracolo economico e bersaglio delle contestazioni dopo l’autunno caldo del 1969.

Cavaliere del lavoro dal 1977, “il re della gomma” si laurea al Politecnico di Milano nel 1950 in Ingegneria meccanica ed entra nell’azienda di famiglia nel ‘54 come consigliere: due anni dopo è nominato vice presidente e nel ‘65 presidente di Pirelli spa. Assunta nel 1957 la carica di socio accomandatario di Pirelli & C (la cosiddetta Pirellina, che sta a capo del gruppo) ne diventa presidente nel 1995. Appassionato di vela, tifoso milanista, è stato definito spesso “un calvinista con il culto della privacy”.

Schivo e poco mondano, due figli, Pirelli si circonda dell’amicizia di altre famiglie e protagonisti del “gotha” milanese: Enrico Cuccia, i Bonomi, i Falck, gli Orlando. Alla fine degli anni Sessanta è pioniere della globalizzazione con l’alleanza con Dunlop, fallita però qualche anno dopo. Negli anni Settanta è protagonista della riforma di Confindustria (di cui è membro a vita dal 1982) e a lui si deve l’introduzione della lettera agli azionisti e l’apertura alla piccola industria e ai giovani industriali.

All’inizio degli anni Novanta Leopoldo Pirelli tenta la scalata alla tedesca Continental cercando un partner strategico, ma l’operazione salta. Si prende ogni responsabilità della fallita scalata e nel ‘92 cede la guida operativa a Tronchetti Provera. Nel 1999 il suo ritiro definitivo (diventerà presidente onorario) con la rinuncia a tutte le cariche societarie.

È lui stesso a designare l’erede: “Marco - aggiunge poco prima della sua uscita di scena parlando di Tronchetti Provera - è certamente l’artefice della ripresa del nostro gruppo, ne è il leader: è molto intelligente, ha intuito e comando di uomini all’interno e senso delle relazioni all’esterno dell’azienda”.

Dopo il suo ritiro il gruppo cambia, e diventa protagonista delle tlc con l’acquisto di Telecom.

Leopoldo Pirelli si è spento il 23 gennaio del 2007, all’età di 81 anni, nella sua casa di Portofino.

Dopo quella di Enrico Cuccia e Gianni Agnelli, la scomparsa di Pirelli chiude definitivamente un capitolo della Storia, non soltanto industriale, dell’Italia.

12/6/2018

Falck: storia di una dinastia “di acciaio”.

La storia di una grande dinastia industriale che durante gli anni del boom economico ha dato vita ad un colosso della siderurgia a livello europeo, improntato al rigore e all’etica di un modello di capitalismo familiare e solidale.

La storia dei Falck è la storia di una delle più importanti “dinastie” industriali italiane.

Una famiglia di imprenditori dell’acciaio che nel dopoguerra è anche protagonista della vita politica italiana con la fondazione della Dc milanese, tenuta a battesimo nella casa di Enrico Falck. Di origini alsaziane, Giorgio Enrico Falck, già terza generazione di pionieri della siderurgia, mette insieme due ferriere e acquista il primo terreno alle porte di Milano agli inizi del secolo scorso.

È del 1906 la costituzione della Società Anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde con l’apertura dello stabilimento di Sesto San Giovanni denominato “Unione”. Poco dopo parte la realizzazione del Villaggio Falck destinato ad abitazioni per i dipendenti.

Con gli anni la Falck costruisce e mette a disposizione dei lavoratori oltre duemila appartamenti, case di riposo, centri di dopolavoro e centri sportivi, oltre a colonie estive e biblioteche.

Intanto il complesso siderurgico decolla, e a breve gli si accompagna anche una catena di impianti idroelettrici destinati ad alimentare gli stabilimenti di Sesto.

Nel 1924 la Falck sbarca al sud Italia, e nel 1935 vengono fondate le Acciaierie Bolzano.

Nel secondo dopoguerra, i fondi del Piano Marshall permettono la ricostruzione degli impianti.

Nel 1963 sotto la presidenza di Giovanni Falck, figlio del fondatore, arriva la quotazione alla Borsa Valori di Milano.

Nel 1964, subito dopo la laurea alla Bocconi, il nipote Alberto entra nel settore amministrativo della società, per poi diventare membro dei Cda della capogruppo e delle principali partecipate. Nel 1971 la società è il principale gruppo siderurgico privato italiano, con una produzione annuale pari a circa l’8% dell’intero prodotto nazionale.

Nel novembre del 1980, nella difficile stagione degli “anni di piombo”, le Brigate Rosse uccidono barbaramente il direttore generale dello stabilimento, Manfredo Mazzanti.

Nel 1982 la presidenza passa ad Alberto Falck affiancato dal cugino vicepresidente Giorgio Enrico Falck, figlio di Giovanni. Ma la crisi della siderurgia mondiale ridisegna presto gli scenari complessivi.

Alberto Falck guida l’uscita del gruppo dal settore dell’acciaio con l’adesione, nel 1995, al piano europeo di chiusure di stabilimenti.

Giorgio Enrico Falck - esperto velista e noto alle cronache rosa per la separazione dall’attrice Rosanna Schiaffino - si oppone, vende le sue azioni, lascia la carica di amministratore delegato e si ritira a vita privata.

Nel 1996 tutti gli impianti di Sesto vengono smantellati. Le aree di proprietà della società vengono cedute nel dicembre del 2000.

Dal 2001 inizia l’attività di ristrutturazione e di riposizionamento della Falck nei settori dell’ambiente e dell’energia. Nel frattempo si assiste allo sfortunato tentativo di fusione con Montedison: nel febbraio 2001 infatti l’assemblea dei soci Montedison, a sorpresa, dice no alla fusione.

Attualmente la Falck si concentra su Actelios, nuova società del Gruppo che produce energia attraverso fonti rinnovabili, di cui Alberto Falck - deceduto nel 2003 in un tragico incidente stradale - è stato presidente.

12/6/2018

Pillole di Storia

Il delitto Matteotti

Ripercorriamo i momenti cruciali della vicenda del rapimento e dell'assassinio di Giacomo Matteotti (1885-1924): deputato socialista impegnato in prima linea nella denuncia dei crimini e delle violenze del fascismo, ucciso il 10 giugno del 1924.

Nato il 22 maggio del 1885 a Fratta Polesine, in provincia di Rovigo, Giacomo Matteotti si avvicina giovanissimo al socialismo, collaborando con il periodico “La lotta” e facendosi eleggere nel 1919 alla Camera in quota PSI. Esponente dell’area riformista legata a Filippo Turati, Matteotti denuncia più volte in Parlamento le violenze dei fascisti, arrivando a parlare di brogli all’indomani delle elezioni politiche del 1924, che consegnano la maggioranza assoluta al partito di Benito Mussolini.

Ma facciamo un passo indietro.

Il fascismo, ormai padrone delle piazze e del Governo, non tollera di essere ancora minoranza in Parlamento: ricorre quindi ad una legge liberticida, preparata da Giacomo Acerbo, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

La “Legge Acerbo”, attribuendo la maggioranza assoluta alla lista che raccoglie il 25% dei voti, garantisce al fascismo mano libera anche alla Camera dei Deputati.

Il comportamento preelettorale dei partiti democratici favorisce i piani dei fascisti: questi accolgono nelle loro liste, il cosiddetto “listone”, anche esponenti di altri movimenti, indebolendo così gli avversari, mentre per quest’ultimo simulacro di competizione elettorale i vari gruppi politici dividono le loro forze.

Anche le liste socialiste sono due, quella unitaria di Turati e Treves, praticamente guidata da Giacomo Matteotti, e quella massimalista. Matteotti infatti si rifiuta di fare blocco con l’ala estrema del socialismo: quella che si è separata a Livorno nel 1921 e che ha preso il nome di Partito Comunista. Ma i fascisti non intendono affidare la loro sorte alla libera volontà dei cittadini.

Si vota dunque il 6 aprile 1924 in un clima di intimidazione e i risultati non smentiscono le previsioni. Sono eletti 374 candidati del listone, mentre l’opposizione, divisa, ne ottiene meno della metà.